摂食・嚥下治療

摂食・嚥下治療とは?

<Our Concept>

ご家族の「食べる楽しみ」を取り戻せるかもしれません

平均寿命が80歳を超え、約4人に1人が65歳以上の超高齢社会である今日の日本では食事で困っている方が沢山いらっしゃいます。楽しみであるはずの食事を満足にできない方が増えているのです。

このページでは、食べること、飲み込むことの障害である「摂食・嚥下障害」について説明します。

【目次】摂食・嚥下治療について

食べるってどういうこと?

「食事」は日頃何気なく行っていることですが、実は非常に複雑な仕組みをしています。

次の5つのステージに分かれます。目の前に揚げたての唐揚げがあるところを想像してみてください。

1.先行期熱そうだから少しずつ食べよう、少し冷ましてから食べよう、いい匂いがするな、など五感で食べ物を認識し、口の中に運ぶ段階 2.準備期食べ物を咀嚼し、唾液と混ぜながら飲み込みやすい形態にまとめる段階 3.口腔期食べ物を口の手前から喉へ送り込む段階 4.咽頭期ごっくんと飲み込みの反射が起き、食べ物を食道に送り込む段階 5.食道期食べ物を食道から胃へ送り込む段階

摂食・嚥下障害ってなに?

摂食・嚥下障害とは、前に示した嚥下の5つの段階のいずれかが障害されることをいいます。

例を挙げると、

1.先行期の障害

- 食事に意識が向かず、いつまでも食事を始めない

- 食べこぼす

- どんどん口の中に食べ物を入れる

3.準備期の障害

- 入れ歯が合わなくて噛めない

- 舌の動きが悪くてうまく噛めない

- 唾の量が少なくて口の中でバラバラになる

3.口腔期の障害

- 舌の動きが悪くて、食べ物を喉へ送り込めない

- いつまでももぐもぐしている

4.咽頭期の障害

- 食べ物が気管に入ってむせる

5.食道期の障害

- 胃に入った食べ物が食道に戻ってくる(胃食道逆流)

- 食道の通過障害

などがあります。

命に関わる摂食・嚥下障害

1.誤嚥

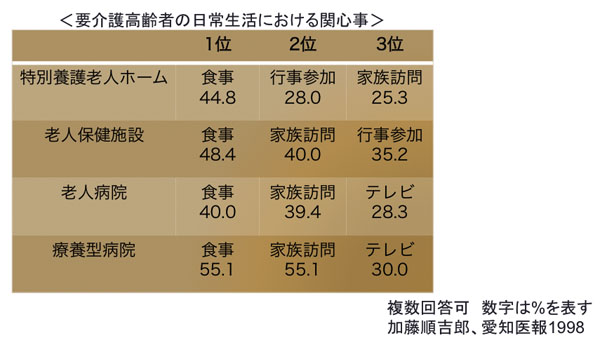

食べ物や唾液が気管に入ることを誤嚥といい、その誤嚥が原因で起こる肺炎を誤嚥性肺炎といいます。口腔・咽頭内の細菌が肺に入ることが原因です。特に、誤嚥してもむせが生じない「不顕性誤嚥」が問題です。誤嚥性肺炎は要介護高齢者の死因に多く、治療が困難なため予防が重要です。

2.窒息

食べ物で気道が閉塞することをいいます。息ができず死亡へつながることが多いため、こちらも避けることが重要です。

摂食・嚥下障害のチェックリスト

症状には、家族や施設職員など周りの人が気づくことがあれば、自覚的な訴えとして生じることもあります。

◎周りの人が気づくこと

- 食事に時間がかかるようになった

- 痩せてきた

- 食べこぼす

- 口の中に食べ物が残る

- 食事中や食後にむせる

- 痰が出る

- 喉がゴロゴロ鳴る

- 風邪以外で熱が出ることがある

◎自覚的な訴え

- 食べにくいものがでてきた

- 喉の奥に食べ物が残る

- 食べ物がつっかえる

- 飲み込みにくい

などが挙げられます。当てはまるものはありませんか?

摂食・嚥下障害を生じる疾患

- 脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)

- 認知症

- パーキンソン病

- 口や喉や食道の癌

- ALS、多系統萎縮症などの神経変性疾患

などが挙げられます。

また、嚥下障害の検査から病気の早期発見につながることもあります。

摂食・嚥下障害の治療の流れ

1.問診

既往歴、内服薬、血液検査の結果をチェックします。

2.診察

患者さんの口腔内だけでなく、呼吸機能や姿勢など、全身状態を診察します。

3.検査

実際にお食事しているところを拝見したり、鼻から内視鏡を挿入した状態で食事をして頂いて、飲み込みの機能を評価します。

4.方針決定

ご本人やご家族の希望、施設の考え、さらに患者さん本人の現在の機能を総合して、どのように対応するか決定します。食事の形態や姿勢を調整したり、また実施可能なリハビリがあれば指導させて頂きます。

5.再評価

方針決定後も継続してフォローします。栄養状態の評価や、お食事に関して困っていることのご相談にのりながら、少しでも長くお口から食事を摂れるようサポートいたします。

摂食・嚥下障害の内視鏡検査

この検査は必須ではなく、必要な患者さんにだけ行います。

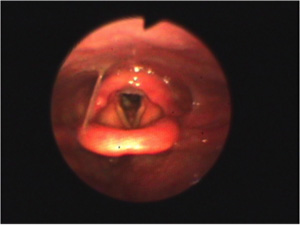

直径3mm程度の内視鏡を鼻から喉まで入れて、実際に食べている時の喉の様子を観察します。鼻から入れる際は少し違和感がありますが、表面麻酔をつけて滑りを良くして行います。また、喉まで内視鏡が入れば、内視鏡の先端がどこにも触らないため、違和感は少なくなります。

実際に食べている状態を内視鏡で確認し、食べ物が気管に入っていないか、喉に残っていないか、きちんと噛めているかを評価し、患者さん一人一人の飲み込みの機能に合ったお食事の提案をいたします。写真は、食道と気道が分かれる部分を内視鏡で撮影したものです。

摂食・嚥下治療の金額

全て保険内で検査・治療が可能です。1割負担であれば、1回の診療でおよそ3,000円くらいかかります。

ご家族・施設スタッフへの負担は?

嚥下機能を検査する目的の一つは、患者さんの機能に合わせた経口摂取方法を提案し、誤嚥性肺炎を防ぐことです。それによる患者さんのQOLの向上を目指します。患者さんの状態によっては、ご家族や施設スタッフの負担が増えることがあれば、減ることもあります。

例えば、現在の飲み込みの機能に合っていない食事をしていたことで時間がかかっていた場合、食事の形態を機能に合わせることで食事時間が短縮し、負担は減少します。

しかし、柔らかくしたりペースト状の食事を作るとなると、家事の負担は増えます。その場合は、対応できる範囲に合わせた食事方法の提供に努めます。レシピの提案や栄養摂取方法のアドバイスを行うことで、少しでも負担を減らせるようにします。

摂食・嚥下障害は絶対によくなるの?

摂食・嚥下障害は、良くなることがあれば良くならない場合もあります。

例えば、脳卒中などで倒れた方の場合、倒れてから時間が経過しても数年間は少しずつ改善します。しかし、進行性の疾患であったり認知症が進行すると改善は難しいことがあります。リハビリを行い回復を促すというよりも、現在の機能に合わせた食生活を支えていくことになります。

摂食・嚥下治療への想い

医療の進歩とともに、人間の終末期の選択肢は増えました。しかし、人間は最終的に亡くなる運命にあります。病気である・ないに関わらず、少しずつ体力が落ち、食欲も落ちてきます。それは自然の摂理であり、人間らしいことだと思います。胃瘻など、口から食べられなくても栄養を摂る手段があり、適切に使用されるべきものです。画一的に胃瘻が駄目だというのではありません。メインの栄養摂取を胃瘻から行い、併用してお楽しみとして経口摂取を続けている方もいらっしゃいます。

終末期の過ごし方は人によって様々な形があると思います。むせながらでも好きな物を最後まで食べたい方がいれば、安全に少しでも長く食事を続けたい方もいらっしゃいます。

荒井歯科医院では、一人でも多くの患者さんが、最期まで何らかの形で食事を楽しめる「支えるケア」をご家族や施設の方と一緒に行っていければと考えております。